蔡仲賢和他的《牌刀記》——黃梅戲《小辭店》的發生與發展之一

黃梅戲《小辭店》的發生與發展

序言

“沒看過《小辭店》,你就沒資格說你懂黃梅戲,更別說你懂嚴鳳英。”初次聽到這句話時,我只看過《天仙配》、《烏金記》等10多部黃梅大戲和《打豬草》、《鬧花燈》等約10多個小戲。我對黃梅戲,只是喜歡,因為從小就喜歡。但一個“懂”字,糾纏了我好久,至今也不敢確認我是真懂還是假懂,抑或是不懂裝懂,不過,喜歡,肯定是真的。

圖為二度梅花獎得主、黃梅戲表演藝術家韓再芬

半年前,即2018年的清明前后,我忽然想起了嚴鳳英,于是寫了一篇《想起了嚴鳳英》,把我對黃梅戲的初淺理解和深刻的喜歡,無所顧忌地表達了一番。今天我又看了一遍由王冠亞改編、韓再芬于1988年主演的《小辭店》,又想做一點個人表達。

看過之后,我隨即題了一首詩,詩曰:

不為錢財只為卿,桑河店姐太癡情。

戲中戲外凄涼事,一出黃梅兩鳳英。

這首題黃梅戲《小辭店》的小詩中的“兩鳳英”,是指劇中人物柳鳳英和黃梅戲演員嚴鳳英。《小辭店》成功地塑造了柳鳳英,也成就了嚴鳳英,嚴鳳英在主演《小辭店》里的柳鳳英之前,名字還叫“筱鴻綠”,這是對嚴鳳英的乳名“小鴻六”這個名字的同音雅化,在安慶方言中,“六”與“綠”同音。可以說,沒有《小辭店》就沒有“嚴鳳英”這個人名。之后,嚴鳳英的命運就像受到了柳鳳英命運的暗示一樣,兩個鳳英的故事都很凄涼,兩個人命運的結局都令人唏噓。

我一直覺得,一個人取名字是要小心的。一個人有一個怎樣的名字,這個名字里所能包含的意義,就是對這個人命運的暗示,且幾乎是一種終身的心理暗示。弗洛伊德認為,心理暗示是人的潛意識的無端糾纏。比如“韓再芬”,“再芬”這個名字,也許就暗示著這個人將擔負起讓黃梅戲再次芬芳的使命;比如“黃新德”,也許就暗示著他是黃梅戲新得的傳承人;再比如“梅院軍”,此名可能意味著此人將在黃梅戲藝術世界中擔當大任;再比如“何云”,她也許會問:“你在瞎說些什么呀?!”

圖為黃梅戲一級演員、2015年梅花獎得主何云

哈哈!一笑,這里面當然是沒有邏輯的,也是沒有理由的,更多的是中國式的形象思維在作怪,所以弗洛伊德才稱之為“無端糾纏”嘛!

閑話少說。

《小辭店》這個劇目在黃梅戲近200年的歷史上,有著特殊的地位。它代表著黃梅戲的第一個高峰,甚至比上世紀50年代矗立在黃梅戲第二個高峰上的《天仙配》、《女附馬》等更具有經典意義。探索黃梅戲《小辭店》的發生與發展,對于我來說,是“懂”黃梅戲的一條重要途徑。

下面是第一篇:

蔡仲賢和他的《牌刀記》

——黃梅戲《小辭店》的發生與發展之一

追尋黃梅戲《小辭店》的發生與發展,于我而言,一個最佳的切入點就是蔡仲賢和他的《牌刀記》。沿著《牌刀記》上溯,可能找到這部戲曲及其故事與人物的起源,從《牌刀記》開始往后尋,則可以觸摸到黃梅戲發展的基本脈絡。

了解一點京劇歷史的人都知道,程長庚為京劇藝術的形成作出了重要貢獻,被譽為“徽班領袖”、“京劇鼻祖”、“京劇之父”等,而蔡仲賢在黃梅戲發展史上的地位,基本相當于程長庚在京劇發展史上的地位。這當然只是我個人的觀點,還需要戲曲史家的求證。

陸洪非在他的《黃梅戲源流》一書中說,蔡仲賢是當時有史料證實的最早的黃梅戲藝人。他當時沒有充分的史實證明蔡仲賢是黃梅戲的鼻祖,所以不能把話說得太滿。但是我猜想,黃梅戲從黃梅調發展成為一個成熟的戲曲劇種,蔡仲賢發揮了奠基人的作用。他最擅長的《牌刀記》、《烏金記》、《山伯訪友》等三部戲曲,則可能是黃梅戲作為一個劇種的奠基之作和成熟的重要標志。

當然這只是我的一種猜想。但我們可以從蔡仲賢和他的徒弟們那里尋找證據。

蔡仲賢有很多徒弟及與他搭班子唱戲的同道。比如黃梅戲歷史上第一個女演員胡普伢,就是他的徒弟,而丁永泉曾是胡普伢的徒弟,嚴鳳英則曾師從丁永泉。

再比如,蔡仲賢的后輩楊潤保等,曾組織了規模空前的黃梅戲班——長春班,班上演員有楊潤葆、檀盛云、龍臘九、柯竹賢、蔡南樓、蔡德行、吳余斌、檀未成、檀國章、徐根堂等。胡玉庭拜楊潤保為師父,尊蔡仲賢為師祖。《天仙配》就是根據胡玉庭的口述而改編的。

從近年發現的史料看,蔡仲賢于同治四年(1865)十一月十三日出生于安徽省安慶市望江縣香茗山南麓蔡家大屋。

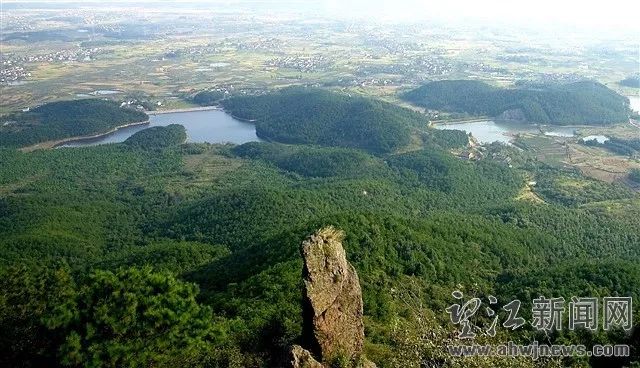

香茗山下蔡仲賢的家鄉

他的父親蔡品端是一個徽班藝人,但那個時代,戲子與乞丐的社會地位差不多,就是以正眼相看,唱戲的也只是手藝人中的一種,且是靠嘴吃飯的,算不得正經手藝。所以蔡仲賢的父親并不指望他子承父業也去唱戲,剛滿十歲就讓他去學礱匠(礱是一種去稻殼的工具)。

但蔡仲賢是一個極具藝術天分的人,小時候,因受父輩的熏陶,特別喜愛歌唱。戲也好,民歌、小調也好,都愛唱。而且記性好,一唱就會。有一次,父親所在的戲班,在一個叫分畝嶺的地方唱《許士林祭塔》,扮演許士林的演員突然患病,在戲班里跟班打小鑼的年輕礱匠蔡仲賢自告奮勇,登臺頂角,結果出色地完成了演出,從此一鳴驚人。蔡仲賢的這種素質和機遇,是早期戲曲藝人成熟、成功、成名的通常套路,幾乎不存在虛構。

這個《許士林祭塔》是大戲《白蛇傳》中的一折,許士林是許仙和白娘子的兒子,這部戲并不是黃梅戲,而是一部徽劇大戲,也就是當時的京劇了。其時京劇已經成熟,而黃梅戲尚未成為一個成熟的劇種。這也給通過《許士林祭塔》成名的蔡仲賢,后來成為黃梅戲的鼻祖提供了條件。

《許士林祭塔》劇照

光緒四年(1878),香茗山蔡氏的族長嚴整族規,族里根據戲班里當時出現的同姓結婚的“大逆不道”,對這些“有辱戶族尊嚴”的“九流戲花子”進行了“下戶”,蔡氏大批梨園弟子于除夕之夜被驅逐出走,奔赴陜西商南縣落戶。幸好蔡仲賢因為年幼且父親重病在床,才留在了望江。

唱戲的都被趕走了,蔡仲賢只好繼續以做礱匠謀生。望江縣地處安徽、湖北、江西三省交界的皖西南地區,與湖北黃梅縣相隔只有七、八十華里,老百姓的日常生活,風俗習慣,以及口語、方言都非常接近,屬于同一個方言文化圈。因此,他也經常到湖北黃梅、蘄春、廣濟一帶打礱子。

作為一個天才的藝人,免不了顯露出他的藝術才華。蔡仲賢白天打礱子,晚上唱徽調,當地的民間藝人知道蔡仲賢能唱,便邀他入伙。因為當地唱的是采茶調,而蔡仲賢唱的是徽調,這便在蔡仲賢身上構成了采茶調與徽調的直接交流與融匯。

湖北、江西一帶的采茶調多以表現勞動人民的生活現實為題材,好唱動聽,抒情感人,所以深受老百姓所喜聞樂見,蔡仲賢具有徽劇的相對成熟的諸如唱腔、程式、結構等表現手法,增加了采茶調的表現力。這些因素的結合,使一個新的劇種——黃梅戲——呼之欲出。

光緒七年(1881),蔡仲賢在家鄉正式成立采茶調流動班社。由于這種采茶調所唱的多有淫詞俚曲,雖然好聽但并不光彩,老百姓一方面喜歡聽,另一方面又看不起;且采茶調來自西南邊的外省,并非望江本地的調子,而湖北黃梅在西南外省諸縣中離望江最近,且流經望江入長江的華陽河也發源于黃梅縣,沿河而來的船民、生意人,逃荒要飯打蓮廂賣唱的難民,為望江人所熟悉,知道黃梅這個縣名的老百姓就比較多。所以,蔡仲賢們唱的這種結合了徽調的采茶調,就被民間稱之為黃梅調。

光緒年間(1875—1908),蔡仲賢的戲班,經常活動在黃梅、宿松、太湖、望江和懷寧、潛山一帶,這個班子的戲越唱越精,人越唱越紅,陣容越來越強,藝人們自覺或不自覺地吸收其它劇種的精華,影響也越來越大,逐步形成了對其它劇種的劇目進行移植的能力。黃梅戲傳統的經典劇目《烏金記》、《牌刀記》、《山伯訪友》成了蔡仲賢戲班的代表劇目,唱遍了以望江為中心的方圓十幾個縣,黃梅調由此成為一個新的劇種——黃梅戲。

《牌刀記》就是《菜刀記》,在望江方言中,菜刀不叫菜刀,而叫做牌刀。當蔡仲賢和他的徒弟們把《牌刀記》唱到外縣時,才受到外地方言的影響而改為《菜刀記》。

從《牌刀記》到《菜刀記》這個劇名的變化,就可以看出《小辭店》這部戲,當成戲于望江的蔡仲賢,是蔡仲賢的戲班為了走出望江,去外省外縣打出市場,才迎合對“牌刀”這一切菜工具的普遍化稱謂而改名為《菜刀記》的。

《牌刀記》本是一個很有沖突與懸念的戲,但中國戲曲,歷來就重曲調而輕劇情,因為觀眾看戲,看第一遍也許會被劇情所吸引,熟悉了劇情就不會因為劇情而看戲,而是注重欣賞曲調、演員等等因素了。

《牌刀記》中有一折叫《辭店》,單獨當做折子戲演出時,也要演4個小時。蔡仲賢在《辭店》中扮演店姐劉鳳英。

由于采茶戲中有一種即事而歌的傳統,蔡仲賢深得個中三昧,他具有一種根據情況即時即事來增減和修改戲詞的能力,根據他對農村家庭生活的了解和對農村婦女心理的把握,加入了許多為婦女代言的戲詞,現在還能看得出來,比如:

奴店中來往的客人山人海,

哪一個不想我,他除非是個癡呆。

…………

解不開其中意打坐哥哥一塊,

蔡郎冤家心腹上的哥,哥哥奴的客,

有什么心腹上的話對妹妹說來。

…………

大街上一班人把頭伸,

一個個望到我倆笑盈盈。

你們嘴里不講我心里也明,

只不過笑我青天白日送我的野男人。

…………

送哥哥送到大街東,

又得見一坰韭菜一坰蔥。

哥好比韭菜割之刀刀發,

妹妹好比快刀切蔥兩頭空。

曾記得蔡郎哥三年前背著包裹店門走,

店大姐在小店賣風流。

我看蔡郎相貌不丑,

我在小店將你招手,

你在店門外也對我點點頭。

到晚上與我小丈夫你們同桌子飲酒,

賣飯女我在一旁給你們點燈添油。

…………

我們配婚姻三年不到只有兩年半,

這些日子我為你娘家一趟沒走,

我為你走在人前退在人后,

我為你,被公婆常罵常咒,

我為你,左右隔壁吵嘴都不敢伸頭,

我為你,下河灣大路不敢走,

我為你,被我家小丈夫小短命死的,

打得我多少悶心的錘頭(拳頭)。

…………

蔡郎哥哥啊,想不到你說走就要走!

你一走,怎么就忍心把我賣飯女丟?

哥好比,順風船搭蓬就走,

妹好似 小的客家(客人)被丟在碼頭。

哥好比,扳了箭張弓就走,

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。