《文人與昆曲》

編者按:

7月6日,《中國書房》在涵芬樓的古琴雅集中,邀請了王馨女士演唱了昆曲《陽關曲》《長生殿·聞鈴》,現場反響甚佳。結束后,亦有許多朋友前來詢問昆曲與文人清曲之關系,意欲了解更多。為此,我們又邀請王馨女士撰《文人與昆曲》一文以饗讀者,讀來昆曲數百年,魅力可謂只增不減。

昆曲,是我國一項歷史悠久的綜合性藝術,2001年被聯合國教科文組織評為世界口述與非物質遺產代表作。當下,雖然昆曲受到越來越多的關注,但多數人將昆曲僅僅視為我國戲曲的一個品種,將昆曲等同于展現于戲臺的昆劇,事實上,在昆曲這一大概念下,還有一支重要的、卻少為人知的構成:文人清曲。

昆曲,發端于明代嘉靖時期以魏良輔為主的音樂家們對當時南曲唱的“訛陋”所進行的改造,將原來以地方土語入唱、因字、聲不協而廣受文人的批評的舊曲唱法,改造成為以中州韻入唱、“依字聲行腔”的新唱法。這種新唱法最大的特點在于,將漢字所特有的字調與音樂的高低走勢相協調,令聽者不會因聽錯字而誤解曲辭,而這也正是上承了詩唱、詞唱等華夏民族漢語歌唱傳統,是詩樂傳統的延續與總結,“聲則平上去入之婉協,字則頭腹尾音之畢勻”(沈寵綏《度曲須知》),在魏良輔數十年堅持不懈的努力下,最終形成了兼及南北曲的“昆腔水磨調”唱法。

昆曲自誕生起,僅是以清唱南北曲為主的清曲,在魏良輔總結一生唱曲心得的《曲律》中,特意將“清唱”與“戲場”之唱相區別,稱清唱為“冷板凳”,提出了“閑雅整肅,清俊溫潤”的審美標準,又有“字清、腔純、板正”的歌唱準則。昆腔一經研創,迅速受到文人隯的接受和追捧,隨后被引入同樣以歌唱南北曲為主的南戲舞臺劇演,進而產生了高度適應文人審美標準的戲曲品種——昆劇,但與劇演相獨立的文人清唱一脈,仍然在歷代文人的固守之下成為獨立存在,并與舞臺劇演形成“雅”與“俗”的審美傳統,故清代詩人龔自珍稱“清曲為雅宴,劇為狎游,至嚴不相犯”,近代昆曲研究家陸萼庭先生稱清曲與劇演兩者的關系好像形和影,實際上又井水不犯河水,可自有其理論體系和實踐。

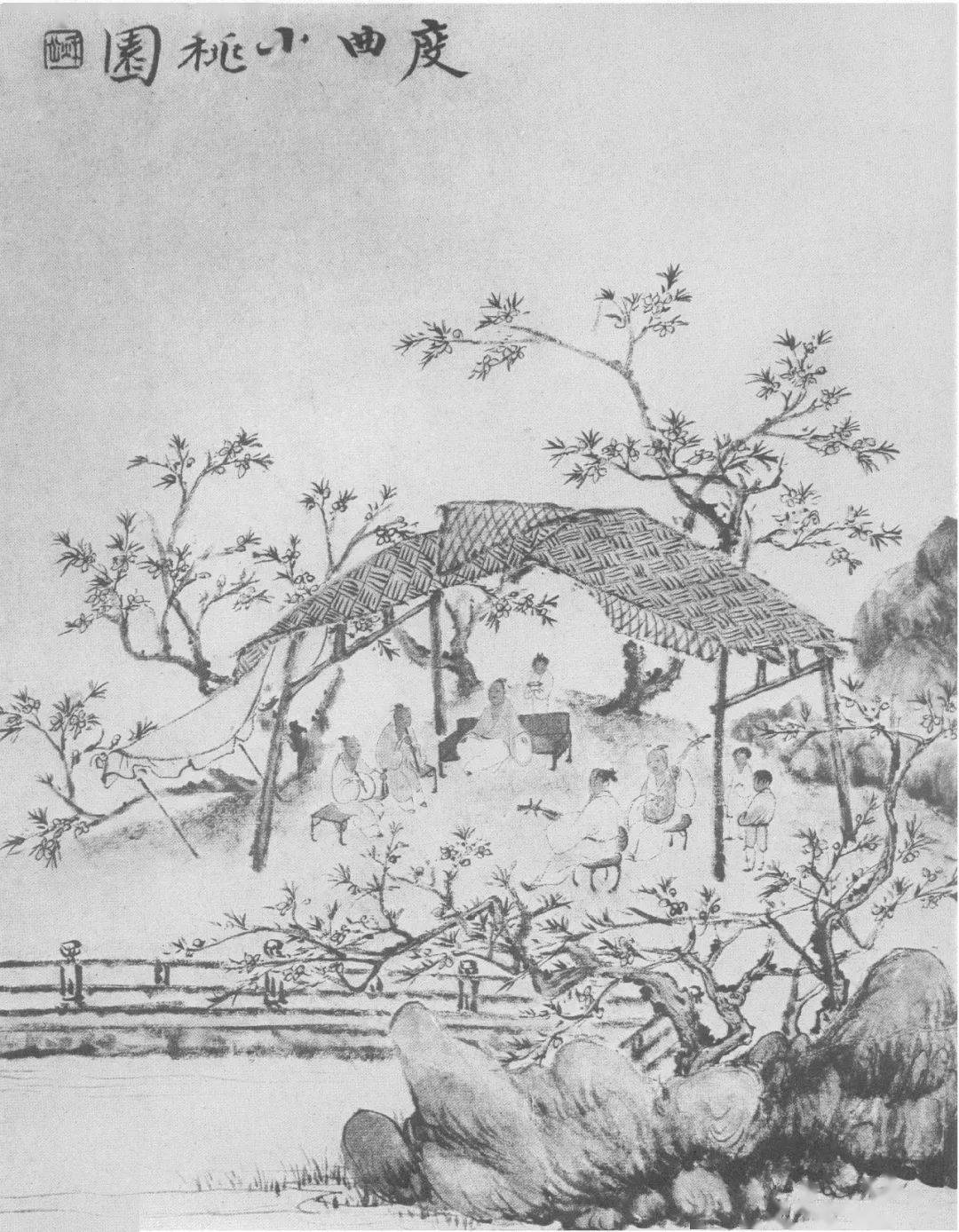

華喦繪“度曲小桃園”

文人清曲,又稱“清音桌 ”,是文人以圍桌坐唱的形式歌唱南北曲。

文人唱清曲完全屬于自娛,因而必取坐勢,以區別于藝人之娛人,須端坐正身,不可搖頭晃腦,更不可帶出演劇的手勢、姿態。

文人清曲所唱之曲,不僅有劇曲,更有散曲。劇曲統指在雜劇、傳奇中出現的南北曲,而散曲則指文人自抒心懷不入劇作的各類韻文(詩、詞、曲)。散曲之唱,只見于清音桌,而不見于舞臺,清乾隆十一年成書的《九宮大成南北詞宮譜》中收集了元明以來的散曲多達一千余曲,直至清末紅豆館主手抄曲譜中,亦存散曲數十,近代曲家如吳梅、俞平伯等所創作并譜曲的散曲至今仍在曲友間傳唱,可知散曲歌唱之傳統,代有相傳而不絕。

文人清曲之歌唱,最重音律、字腔,字音一依韻書規范,平上去入、清濁陰陽,要逐一考究,腔格須與字音相協,不可隨意賣弄花腔或亂加裝飾,歌必有譜,無譜不歌。規范之外,亦重曲情,曲情之表達,須在字、腔之間表達充足。

文人清曲講究文人傳統,唱曲須文雅閑靜、清俊溫潤,與傳統文化中繪畫、書法、古琴一樣,視文學修養為必不可少之環節。

與昆劇傳承中師徒相授所不同,文人清曲之傳承,在近代以曲家和拍曲子先生為主,因而曲友異于京劇票友,不以臺上藝人為典范,曲友之間以曲會友自結成社,而有曲局、曲社存,至今成為文人清曲唯一的傳承力量。

文人清曲,其形式、內容、唱法、意境、傳承各方面均與劇演之唱有所有不同,是昆曲發展史上一支獨立的存在,與昆劇同源而異流,最終共同構成了昆曲這一整體概念。

民國潛廬曲社同期

昆曲自誕生起,便與文人有了不解之緣,文人在審美層面對昆曲的承認,不僅促使他們紛紛學習這種南北曲的新唱法,并且積極加入到打磨、完善這一音樂系統的隊伍中,為昆曲作為大量規范化的工作,其中包括:

書寫傳奇中曲牌需要使用的律譜,如沈璟《南九宮十三調曲譜》、沈自晉《南詞新譜》,徐于室、鈕少雅《南曲九宮正始》、李玉《北詞廣正譜》、張大復《寒山堂南曲譜》、王正祥《新定十二律昆腔譜》、王奕清《欽定曲譜》等;

歌唱曲牌所需要的曲譜,如官修《九宮大成南北詞宮譜》、馮起鳳《吟香堂曲譜》、葉堂《納書楹曲譜》等;唱曲時使用的韻書,如沈寵綏《度曲須知》《弦索辨訛》、王鵕《音韻輯要》、沈乘麐《曲韻驪珠》等;

唱曲時必須遵循的口法規范,如魏良輔《南詞引正》《曲律》、王驥德《曲律》、顧起元《客座贅語》、徐大椿《樂府傳聲》等。

此外,有更大量的文人筆記以非專著的形式對傳奇寫作、曲牌格律、唱曲字音、腔格口法等等進行了記錄、闡發,可謂汗牛充棟。

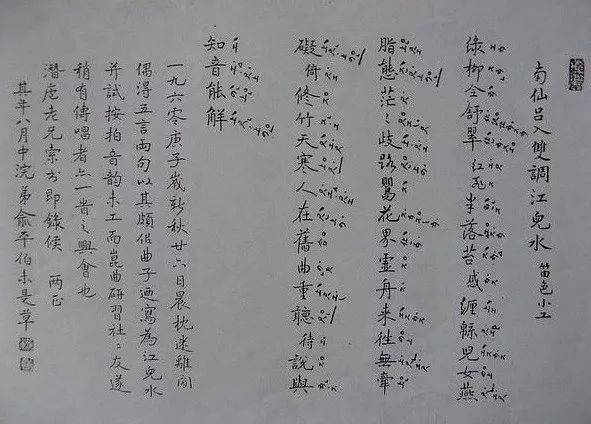

俞平伯先生手書自作散曲【江兒水】

昆曲,最終是在文人階層(包括宮廷)的努力下,以《欽定曲譜》《九宮大成南北詞宮譜》《韻學驪珠》為標志,完成了從填詞制曲、譜曲到唱曲字音一系列的規范化,音樂結構體制漸趨完善,曲牌及聯套規則基本確立,唱曲技法和音韻形成理論系統,達到了藝術的高度成熟。

昆劇興盛于劇壇時,自有文人的全力支持,而昆劇衰微于戲場時,仍是文人勉力為之續命。近代以來,昆劇式微,幾近滅絕,南有張紫東、穆藕初等十數清曲家們創辦“昆劇傳習所 ”,北有王西徵、張季鸞等實業家挽北方昆弋班于將散。而文人清曲向來只在文人間傳承,并不因戲場盛衰而有損益。清乾隆時有葉堂創文人清唱之“葉氏唱口”,傳至近代俞粟廬、俞振飛父子,獲“俞家唱”之譽,被尊為清曲之歌唱規范。民國間,南北曲社林立,曲家輩出,曲學研究自吳梅先生任教北京大學起正式進入高等學府,成為與傳統詩詞并立的一門學問。

當下昆曲新熱,反觀文人清曲,卻漸顯式微,以為小文,略述文人之于昆曲及文人清曲根本,并見教于有識之士。

丨 作者介紹 丨

王馨,國防科技大學計算機博士,因愛好昆曲,2009年起隨北京曲家朱復先生學習昆曲清唱,傳承傳統折子戲十數出及散曲十數支,巾生官生唱法追摹袁敏宣先生,又轉益多師,得南京朱繼云、揚州謝谷鳴等先生指點,擅唱官生、正旦。2017年入南京大學文學院戲劇與影視學專業攻讀藝術博士學位,研究方向為昆曲史及曲學理論研究。

《中國書房·第五輯》

歷時一年的光陰,

以匠心打磨,

期驥探尋書房內外的起居行止,

重拾士林文心,

回歸中國書房,

為諸君尋回最儒雅的生活方式。

目前除了標準版本(平裝+牛皮紙函套)之外,特別推出《中國書房》編輯部創始人聯名簽名鈐印的藏書票版本(毛邊與標準本)兩種,還有以千字文為序的編號本:

編輯部創始人集體簽名鈐印藏書票本

千字文編號·精裝本(編號隨機)

▼

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。