京劇打擊樂(lè)器四大件 非遺丨到這些地方,傳統(tǒng)戲劇不能錯(cuò)過(guò)!!

曲

戲

非 遺

戲劇是中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)之一,劇種繁多有趣,表演形式載歌載舞,有說(shuō)有唱,有文有武,集“唱、做、念、打”于一體,在世界戲劇史上獨(dú)樹(shù)一幟。為了更好地保護(hù)和讓傳統(tǒng)戲劇得以傳承,有很多戲曲劇種都列入了國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名單。

傳統(tǒng)戲曲

昆曲表演劇照 圖源:中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)

戲曲是一座無(wú)形的綜合藝術(shù)寶庫(kù),從中可體察出地域文化和民俗的變遷和特色。雖說(shuō)現(xiàn)在很多傳統(tǒng)地方戲劇都已經(jīng)走出地方京劇打擊樂(lè)器四大件,遍及全國(guó),但如果到了當(dāng)?shù)兀欢ㄒ兜伢w會(huì)一把!

今天,為大家介紹的劇種是:北京京劇、江蘇昆曲、福建梨園戲、廣東潮劇、江西戈陽(yáng)腔、四川川劇、湖南湘劇、陜西秦腔、陜西晉劇、安徽徽劇、上海越劇。

一大波傳統(tǒng)戲曲 登場(chǎng)!

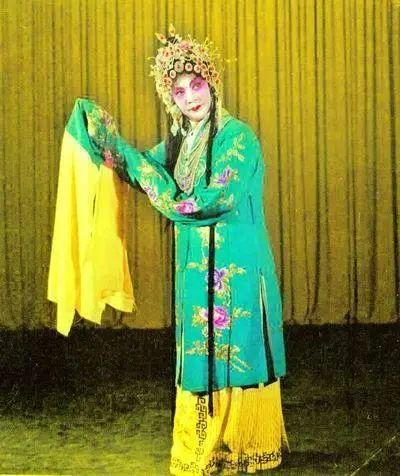

北京:京劇

京劇演出劇照 圖源:中國(guó)國(guó)家京劇院微信公號(hào)

京劇又稱平劇、京戲,是中國(guó)影響最大的戲曲劇種,分布地以北京為中心,遍及全國(guó)。清代乾隆五十五年起,原在南方演出的三慶、四喜、春臺(tái)、和春四大徽班陸續(xù)進(jìn)入北京,他們與來(lái)自湖北的漢調(diào)藝人合作,同時(shí)接受了昆曲、秦腔的部分劇目、曲調(diào)和表演方法,又吸收了一些地方民間曲調(diào),通過(guò)不斷的交流、融合,最終形成京劇。

在文學(xué)、表演、音樂(lè)、舞臺(tái)美術(shù)等各個(gè)方面,京劇都有一套規(guī)范化的藝術(shù)表現(xiàn)程式。京劇的唱腔屬板式變化體,以二簧、西皮為主要聲腔。京劇的腳色分為生、旦、凈、丑、雜、武、流等行當(dāng),后三行現(xiàn)已不再立專行。各行當(dāng)內(nèi)部還有更細(xì)的劃分,如旦行就有青衣、花旦、刀馬旦、武旦、老旦之分。其劃分依據(jù)除人物的自然屬性外,更主要的是人物的性格特征和創(chuàng)作者對(duì)人物的褒貶態(tài)度。各行當(dāng)都有一套表演程式,唱念做打的技藝各具特色。

京劇以歷史故事為主要演出內(nèi)容,傳統(tǒng)劇目約有一千三百多個(gè),常演的在三四百個(gè)以上,其中《貴妃醉酒》《霸王別姬》《四郎探母》等劇家喻戶曉,為廣大觀眾所熟知。新中國(guó)成立后,京劇改編、移植、創(chuàng)作了一些新的歷史劇和現(xiàn)代題材作品,重要的有《沙家浜》《紅燈記》《智取威虎山》等。

江蘇:昆曲

昆曲表演劇照 圖源:中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)

昆曲又稱昆腔、昆山腔、昆劇,是元末明初南戲發(fā)展到昆山一帶,與當(dāng)?shù)氐囊魳?lè)、歌舞、語(yǔ)言結(jié)合而生成的一個(gè)新的聲腔劇種。明代初年在昆山地區(qū)形成了“昆山腔”,嘉靖年間經(jīng)過(guò)魏良輔等人的革新,昆山腔吸收北曲及海鹽腔、弋陽(yáng)腔的長(zhǎng)處,形成委婉細(xì)膩、流麗悠長(zhǎng)的“水磨調(diào)”風(fēng)格,昆曲至此基本成型。

昆曲是一種高度文人化的藝術(shù),明清許多從事昆曲劇目創(chuàng)作的劇作家,取得了很高的文學(xué)成就。《琵琶記》《牡丹亭》《長(zhǎng)生殿》等都是昆曲的代表性劇目。清代中葉以后,昆曲主要以折子戲形式演出,至今保留下來(lái)的昆曲折子戲有四百多出。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的舞臺(tái)實(shí)踐,昆曲在表演藝術(shù)上達(dá)到了很高的成就,歌、舞、介、白等表演手段高度綜合。隨著表演藝術(shù)的全面發(fā)展,昆曲腳色行當(dāng)分工越來(lái)越細(xì),主要腳色包括老生、小生、旦、貼、老旦、外、末、凈、付、丑等。昆曲音樂(lè)曲調(diào)旋律優(yōu)美典雅,演唱技巧規(guī)范純熟。贈(zèng)板的廣泛應(yīng)用、字分頭腹尾的發(fā)音吐字方式及流麗悠遠(yuǎn)的藝術(shù)風(fēng)格使昆曲音樂(lè)獲得了“婉麗嫵媚,一唱三嘆”的藝術(shù)效果。

福建:梨園戲

梨園戲表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

梨園戲發(fā)源于宋元時(shí)期的泉州,與浙江的南戲并稱為“搬演南宋戲文唱念聲腔”的“閩浙之音”,距今已有八百余年的歷史,被譽(yù)為“古南戲活化石”。

梨園戲保存了宋元南戲的諸多劇作、唱腔和演出規(guī)制。它分小梨園(七子班)和大梨園的“上路”“下南”三個(gè)流派,每個(gè)流派各有號(hào)稱“十八棚頭”的保留劇目,保存了《朱文》《劉文龍》《蔡伯喈》《王魁》等25種南戲劇目。

梨園戲至今仍存在于舞臺(tái)之上,并基本保留了原生態(tài)的戲劇樣式。它有一整套嚴(yán)格規(guī)范的表演形式,基本動(dòng)作稱為“十八步科母”,各個(gè)行當(dāng)都須遵守這種規(guī)范;梨園戲音樂(lè)保留了南戲以鼓、簫、弦伴奏為主的形式,其唱腔源于晉唐古樂(lè)的唱腔用泉州音演唱,一字多腔,屬曲牌體,至今仍沿用【摩珂兜勒】【霓裳羽衣曲】等古曲牌名;梨園戲所用琵琶系南琶,橫彈,與唐制相仿;上弦為晉代奚琴遺制;洞簫即唐之尺八;打擊樂(lè)以南鼓(壓腳鼓)為主,打法獨(dú)特。

“棚”是梨園戲傳統(tǒng)的演出場(chǎng)地,演出前需要舉行“獻(xiàn)棚”儀式,供奉戲祖師田都元帥,之后才開(kāi)始扮角、跳加官。與一般戲曲舞臺(tái)的一桌二椅不同,棚的正后方只擺設(shè)長(zhǎng)條椅;南宋雜劇《眼藥酸》的砌末至今仍可在梨園戲凈、丑兩個(gè)行當(dāng)?shù)谋硌葜幸?jiàn)到。

廣東:潮劇

潮劇表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

潮劇又名潮州戲、潮音戲,是用潮州方言演唱的一個(gè)古老的地方戲曲劇種。它是宋元南戲的一個(gè)分支,距今已有四百三十多年的歷史。

潮劇傳統(tǒng)劇目分宋元南戲和明清傳奇、文明戲和新編歷史劇兩大類,有劇目?jī)汕Ф鄠€(gè)。傳統(tǒng)劇目在潮劇中占據(jù)重要地位,有《荔鏡記》《蘇六娘》《劉明珠》等精品劇目;傳統(tǒng)折子戲《掃窗會(huì)》《鬧釵》等匯聚了傳統(tǒng)潮劇的精華,被譽(yù)為“百花潮中的三塊寶石”。

從表演上來(lái)看,潮劇的腳色行當(dāng)中以生、旦、丑最具地方特色。生旦戲《掃窗會(huì)》被譽(yù)為中國(guó)戲曲以歌舞演故事的典型代表;潮劇丑角分為十類,其中項(xiàng)衫丑的扇子功蜚聲南北,為世所稱。老丑戲《柴房會(huì)》中,丑角的溜梯功為潮劇所獨(dú)有,在戲曲界享有盛譽(yù)。潮劇音樂(lè)屬曲牌聯(lián)套體,唱南北曲,聲腔曲調(diào)優(yōu)美,輕俏婉轉(zhuǎn),善于抒情。清代中葉以后,它又吸收板腔體音樂(lè),顯得靈活多姿。

潮劇中有傳統(tǒng)曲牌二百多支,樂(lè)曲一千多首,是研究中國(guó)戲曲聲腔的重要資料。潮劇演唱用真聲,唱念用古譜“二四譜”,韻味濃郁。其曲調(diào)包括優(yōu)美柔媚的輕三六調(diào)、平正端穆的重三六調(diào)、哀戚幽怨的活三五調(diào)及輕松詼諧的反線調(diào)等。潮劇的打擊樂(lè)器均有定音,伴奏有復(fù)調(diào)和聲之美,1950年后為許多兄弟劇種所仿效。

江西:戈陽(yáng)腔

戈陽(yáng)腔表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

弋陽(yáng)腔是我國(guó)古老的戲曲聲腔。南宋中期,興起于浙江的南戲經(jīng)信江傳入江西,在弋陽(yáng)地區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)胤窖院兔耖g音樂(lè),于元末明初孕育出一種新的地方聲腔弋陽(yáng)腔,與昆山腔、余姚腔、海鹽腔并列為當(dāng)時(shí)的四大聲腔。

弋陽(yáng)腔劇目分連臺(tái)大戲和傳奇本兩大類,前者包括《三國(guó)傳》《水滸傳》《岳飛傳》等,后者包括《青梅會(huì)》《古城會(huì)》《定天山》等。自誕生以來(lái),弋陽(yáng)腔即以其“杜撰百端”的連臺(tái)大戲和“錯(cuò)用鄉(xiāng)語(yǔ)”的藝術(shù)特色在民間廣為流傳。

弋陽(yáng)腔的腳色分為小生、正生、老生、二花、三花、小旦、正旦、老旦等行,其唱腔結(jié)構(gòu)最初采用曲牌聯(lián)套體,演出時(shí)僅輔以鑼鼓而不用管弦伴奏,演員一人演唱,數(shù)人接腔,形成極富特點(diǎn)的“徒歌、幫腔”演唱方式,明代中葉又發(fā)展出打破曲牌聯(lián)套體制的滾調(diào),進(jìn)一步增強(qiáng)了聲腔音樂(lè)的戲劇性和表現(xiàn)力。在廣泛流播的過(guò)程中,弋陽(yáng)腔繁衍出多種變體,由此形成高腔體系,對(duì)南北各地的四十幾個(gè)聲腔劇種產(chǎn)生了重要影響,推動(dòng)了中國(guó)地方民間戲曲的發(fā)展進(jìn)程。

四川:川劇

川劇變臉 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

川劇是中國(guó)西南部影響最大的地方劇種。它主要有高腔、胡琴、彈戲、昆曲、燈調(diào)五種聲腔,是明末清初以來(lái)中國(guó)戲曲聲腔劇種演變歷史的一個(gè)縮影。

川劇劇目豐富,有傳統(tǒng)劇目和創(chuàng)作劇目六千余個(gè),以《黃袍記》《九龍柱》《幽閨記》等為代表,其中不少是宋元南戲、元雜劇、明傳奇與各種古老聲腔劇種留存下來(lái)的經(jīng)典劇目,具有很高的文學(xué)和歷史價(jià)值。新中國(guó)成立后整理改編的《柳蔭記》《彩樓記》及改革開(kāi)放時(shí)期改編、創(chuàng)作的《巴山秀才》《變臉》等均產(chǎn)生了較大的社會(huì)影響,顯示出川劇深厚的傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)。

川劇分小生、旦角、生角、花臉、丑角5個(gè)行當(dāng),各行當(dāng)均有自成體系的功法程序,尤以文生、小丑、旦角的表演最具特色,在戲劇表現(xiàn)手法、表演技法方面多有卓越創(chuàng)造,能充分體現(xiàn)中國(guó)戲曲虛實(shí)相生、遺形寫(xiě)意的美學(xué)特色。

川劇表演生活氣息濃郁,生動(dòng)活潑,風(fēng)趣幽默,為了更好地塑造人物,川劇藝人創(chuàng)造了變臉、藏刀、鉆火圈、開(kāi)慧眼等許多絕技,表演時(shí)火爆熱鬧,新奇有趣,形成川劇的一大特色。

川劇五種聲腔中,以曲牌體的高腔音樂(lè)最具創(chuàng)造性,其幫、打、唱相結(jié)合的結(jié)構(gòu)形態(tài)使戲劇與音樂(lè)的結(jié)合達(dá)到了前所未有的高度,成為我國(guó)戲曲高腔音樂(lè)發(fā)展的杰出代表。

湖南:湘劇

湘劇表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

湘劇是湖南省最主要的地方聲腔劇種,曾以長(zhǎng)沙、湘潭為活動(dòng)中心,故又稱長(zhǎng)沙湘戲。湘劇融合有昆腔、高腔、彈腔及雜曲小調(diào)等多種聲腔,明初至嘉靖年間,傳入湖南的昆腔和弋陽(yáng)腔與當(dāng)?shù)胤窖约懊耖g音樂(lè)相結(jié)合,形成湘劇。

衡陽(yáng)湘劇劇目繁多,有連臺(tái)本戲6個(gè),整本戲113個(gè),散折戲465個(gè),《封神榜》《岳飛傳》《目連傳》《金印記》等均是其中的代表性劇目。

湘劇腳色行當(dāng)分工細(xì)致,包括大靠把、二靠把、唱工、小生、大花臉、正旦、做工旦等12行,小生又有文巾、羅帽、雉尾、蟒靠之分,且有窮、文、富、武四種做派。湘劇表演充分吸收昆曲的藝術(shù)因素,載歌載舞,靈動(dòng)活潑,有一批以造型和功架著稱的劇目。生行表演中拖鞋前行的“趿鞋路”、金雞獨(dú)立的“船路”、踉蹌而走的“醉路”及旦行中的“大腳婆路”等都帶有鮮明的劇種特色。

湘劇有曲牌三百余支,以南曲為主,彈腔除南、北路外,尚有反南路、反北路、平板、安慶調(diào)、七槌半等。演唱時(shí)以嗩吶、笛子等伴奏,湘劇伴奏有文武場(chǎng)面之分,文場(chǎng)以二弦、月琴、笛、嗩吶等管弦樂(lè)器配合唱腔,武場(chǎng)則以鼓板、大鈸、大小鑼等打擊樂(lè)器烘托表演。

陜西:秦腔

秦腔表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

秦腔是元明之際流傳于關(guān)中一帶的勸善調(diào)及當(dāng)?shù)孛耖g音樂(lè)與關(guān)中方言結(jié)合形成的一個(gè)戲曲聲腔劇種。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的秦腔傳統(tǒng)劇目有三千多種,多取材于歷史故事及各種神話和民間傳說(shuō),其中包括《春秋筆》《和氏璧》《玉虎墜》《紫霞宮》等代表性劇目。

秦腔音樂(lè)分歡音和苦音兩種,前者主要表現(xiàn)歡快喜悅的情緒,后者主要表現(xiàn)悲憤凄涼的情緒。秦腔演唱時(shí)有慢板、二六板、代板、起板、尖板、滾板等板式變化形式,伴奏樂(lè)隊(duì)分為文場(chǎng)和武場(chǎng),文場(chǎng)以板胡為主,輔以笛、三弦、月琴、嗩吶等;武場(chǎng)基本使用打擊樂(lè)器,包括指板、干鼓、暴鼓、戰(zhàn)鼓、鉤鑼、手鑼、水水等。

秦腔的腳色行當(dāng)傳統(tǒng)上分為四生、六旦、二凈、一丑,各有自己完整的唱腔和表演程序。秦腔的生、凈行唱腔高亢激越、慷慨悲涼、雄邁豪放;旦角唱腔委婉細(xì)膩、婉轉(zhuǎn)流變、細(xì)膩典雅。秦腔演員還極重工架和特技,在長(zhǎng)期的舞臺(tái)實(shí)踐中形成了趟馬、拉架子、擔(dān)柴、噴火、梢子功、撲跌等富有特點(diǎn)的表演模式。此外,秦腔的臉譜也別具特色。

山西:晉劇

梨園戲表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

晉劇是山西省四大梆子劇種之一京劇打擊樂(lè)器四大件,因產(chǎn)生于山西中部,故又稱中路梆子,外省稱之為山西梆子。晉劇傳統(tǒng)劇目豐富,經(jīng)常上演的有二百多出,包括《渭水河》《打金枝》《臨潼山》等。

在發(fā)展過(guò)程中,晉劇保留了蒲州梆子慷慨激昂的藝術(shù)特色,同時(shí)形成婉轉(zhuǎn)細(xì)膩的抒情風(fēng)格。晉劇唱腔豐富,包括亂彈、腔兒、曲子幾種,板式多變,表現(xiàn)力強(qiáng),如亂彈板路就分平板、夾板、二性、流水、介板、倒板、滾白7種。晉劇傳統(tǒng)樂(lè)隊(duì)由9人組成,分文、武場(chǎng)兩種,文場(chǎng)伴奏樂(lè)器為呼胡、二弦、三弦、四弦“四大件”京劇打擊樂(lè)器四大件,武場(chǎng)則采用鼓板、鐃鈸、小鑼、馬鑼、梆子等樂(lè)器。

晉劇腳色行當(dāng)主要有須生、正旦、大花臉“三大門(mén)”和小生、小旦、小花臉“三小門(mén)”,表演粗獷豪放,富于激情,不僅繼承了梆子戲表演中的絕技,而且在翎子功、帽翅功等方面又有了進(jìn)一步的發(fā)展。

安徽:徽劇

徽劇表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

徽劇是一種重要的地方戲曲聲腔,其音樂(lè)唱腔可分徽昆、吹腔、撥子、二簧、西皮、花腔小調(diào)等類。徽昆以演武戲?yàn)橹鳎嘤脝顓取㈣尮模瑲鈩?shì)宏大;吹腔兼有曲牌體和板腔體形式,以笛和小嗩吶為主奏樂(lè)器;撥子用棗木梆擊節(jié),以嗩吶、笛、徽胡伴奏;二簧以徽胡為主奏樂(lè)器,有導(dǎo)板、原板、回龍、流水等板式;西皮則有文武導(dǎo)板、散板、搖板、二六等板式,同樣用徽胡為主奏樂(lè)器;花腔小調(diào)多為民間俗曲,生活氣息濃郁。徽劇腳色行當(dāng)包括末、生、小生、外、旦、貼、凈、丑等類,表演火爆熱烈,氣勢(shì)豪壯,動(dòng)作粗獷,特別擅長(zhǎng)武戲,有翻臺(tái)子、跳圈、竄火、飛叉、滾燈、變臉等特技。

徽劇傳統(tǒng)劇目豐富,其中徽昆劇目以武戲?yàn)橹鳎小镀咔苊汐@》《八陣圖》《八達(dá)嶺》等;昆弋腔劇目有《昭君出塞》《貴妃醉酒》等;吹腔、撥子劇目有《千里駒》《雙合印》《鳳凰山》等;西皮劇目有《戰(zhàn)樊城》《讓成都》等;皮簧劇目有《龍虎斗》《反昭關(guān)》《宇宙鋒》等;花腔小戲有《李大打更》《探親相罵》等。

上海:越劇

梨園戲表演劇照 圖源:中國(guó)戲曲網(wǎng)

越劇發(fā)源于浙江省紹興地區(qū)嵊縣一帶,1916年進(jìn)入上海時(shí)稱為“紹興文戲”,1930年以后又發(fā)展成為全部由女演員演出的“女子紹興文戲”。1938年改稱越劇。以后在發(fā)展中進(jìn)一步走向成熟,形成優(yōu)美抒情的藝術(shù)風(fēng)格。

越劇是一個(gè)晚出的劇種,它善于博采眾長(zhǎng),為我所用。越劇唱腔屬板腔體,早期曲調(diào)單一,后來(lái)吸收其他劇種、曲種音樂(lè),逐漸豐富起來(lái)。越劇曲調(diào)清悠婉轉(zhuǎn),優(yōu)美動(dòng)聽(tīng),長(zhǎng)于抒情。越劇的腳色行當(dāng)分為小旦、小生、老生、小丑、老旦、大面六大類。劇早期演出較為簡(jiǎn)單,后來(lái)搬用其他劇種的動(dòng)作程式,又從生活中提煉出一些基本動(dòng)作。

越劇一方面吸收話劇、電影的表演方法,真實(shí)、細(xì)致地刻畫(huà)人物的性格和心理活動(dòng),一方面學(xué)習(xí)昆曲、京劇優(yōu)美的舞蹈身段和表演程式,使外部動(dòng)作更細(xì)致、更具節(jié)奏感。這兩方面有機(jī)結(jié)合,形成了越劇表演寫(xiě)意與寫(xiě)實(shí)相結(jié)合的獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)格。

越劇有不少為人熟知的優(yōu)秀劇目,其中較具代表性的有《梁山伯與祝英臺(tái)》《紅樓夢(mèng)》《西廂記》等。

舞臺(tái)美術(shù)也是越劇中極具特色的一個(gè)有機(jī)組成部分。從20世紀(jì)30年代初起,越劇就開(kāi)始采用帶有中國(guó)畫(huà)特色的立體布景、五彩燈光、音響和油彩化妝,服裝樣式結(jié)合劇情進(jìn)行設(shè)計(jì),在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上借鑒古代仕女畫(huà),款式清新自然,色彩、質(zhì)料柔和淡雅,對(duì)傳統(tǒng)戲曲服裝作了很好的發(fā)展。

———— /END/ ————

▼

參考資料:中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)、中國(guó)戲曲網(wǎng)

免責(zé)聲明:本文系轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點(diǎn)和立場(chǎng)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系原作者。如果來(lái)源標(biāo)注有誤或侵犯了您的合法權(quán)益或者其他問(wèn)題不想在本站發(fā)布,來(lái)信即刪。

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無(wú)特殊說(shuō)明或標(biāo)注,均為采集網(wǎng)絡(luò)資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。