昆曲發源地是哪里? 世界非物質文化遺產----昆曲

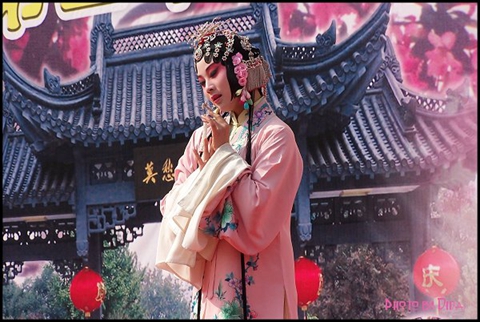

昆曲是發源于14、15世紀蘇州昆山的曲唱藝術體系,糅合了唱念做打、舞蹈及武術的表演藝術。昆曲是我國最古老的劇種之一,也是我國傳統文化藝術中的珍品。明代人稱南戲為《傳奇》。明以后昆曲發源地是哪里?,雜劇形漸衰落,《傳奇》音樂獨主劇壇,兼收雜劇音樂,改名昆曲。以曲詞典雅、行腔宛轉、表演細膩著稱,被譽為“百戲之祖”。昆曲以鼓、板控制演唱節奏,以曲笛、三弦等為主要伴奏樂器,其唱念語音為“中州韻”。昆曲在2001年被聯合國教科文組織列為“人類口述和非物質遺產代表作”。

昆曲以鼓、板控制演唱節奏,以曲笛、三弦等為主要伴奏樂器,其唱念語音為“中州韻”

昆曲從起源到正式形成經歷了一個漫長的過程。根據所能見到的資料,大約在南宋光宗皇帝時期,浙江永嘉的一種地方小戲迅速崛起,它以南方民間音樂為主要演唱曲調,所以被稱為南戲。南戲保留了許多民間藝術的特點,不受任何清規戒律約束,演出自由活潑,帶有較大的隨意性。在發展過程中,長期徘徊在一個不太高的層次上。經民間音樂家魏良輔(約生活在明代嘉靖、隆慶年間,原籍江西豫章),和一批藝術上的志同道合者合作對昆山腔全面改革。在原來昆山腔的基礎上,匯集南方和北方各種曲調的長處,借鑒江南民歌小調音樂,整合出一種不同以往的新式曲調。演唱時注意使歌詞的音調與曲調相配合,同時延長字的音節,造成舒緩的節奏,給人以特殊的音樂美感,這就是流傳后世的昆曲。魏良輔善于演唱,但對樂器并不精通。在改革昆山腔的過程中,他得到了河北人張野塘(生卒年不詳)的大力幫助。張野塘是個很有才華的民間音樂家,他充分發揮自己的專長,協助魏良輔將北方曲調吸收到南方的昆曲中來,同時對原來北方曲調的伴奏樂器三弦進行改造,將它與簫、笛、拍板、琵琶、鑼鼓等樂器共同用在昆曲的伴奏之中,使其唱腔變得委婉、細膩、流利悠遠,被人稱之為“水磨腔”。昆曲改革的成功立即以不可抗拒的藝術魅力征服了當時的廣大聽眾。

最早用昆曲形式演出的劇作一般認為是昆山人梁辰魚(約1521―1594)的《浣紗記》。梁辰魚同一些民間樂師合作,對魏良輔改革后的昆曲作了進一步加工,創作出《浣紗記》劇本并用昆曲形式在舞臺上演出。經過魏良輔的改革和梁辰魚的藝術實踐,昆曲的影響越來越大,很快傳播到江蘇、浙江的廣大地區,成為這些地域主要的戲劇形式。昆曲獲得較為完整的戲劇形態后,開始向更高的層次發展,這時許多一流的作家、學者參加進來,用精美的詩句和生動曲折的故事撰寫了大量劇本。如湯顯祖(1550―1616)的《牡丹亭》李開先(1502―1568)的《寶劍記》和無名氏的《鳴鳳記》。它們本來并不是為昆曲演出而創作的,后來改用昆曲演唱并成為昆曲重要的保留劇目。伴隨著劇作的層出,是昆曲演出的異常興盛。天啟、崇禎年間,民間昆曲戲班的數量迅猛增加,僅南京一地,昆曲戲班就達幾十個之多。與民間戲班相比,由文人和紳士階層私人家庭組織建立的昆曲戲班數量更為龐大,演出也更為頻繁。由于得到作家、學者的悉心指導和充分的經濟保障,家庭昆曲戲班的演出一般比較精美,總體水平也往往超過民間戲班。明代晚期,昆曲演出進入宮廷,成為供皇帝娛樂的新形式。與此同時,昆曲突破區域限制,在北方也得到廣泛的傳播,真正徹底地為全社會所共同接受。這一階段,明代昆曲領域名家輩出,體現出一種整體的實力。無論是戲劇作家、學者還是民間昆曲藝術家都勤于思索,勇于實踐,憑著自己的能力與才華將昆曲不斷引向更高的層次。

昆曲是發源于14、15世紀蘇州昆山的曲唱藝術體系,糅合了唱念做打、舞蹈及武術的表演藝術。

進入清代以后,昆曲仍然保持著持續興盛的勢頭。明末清初,又出現了一個昆曲作家群,后人稱之為蘇州派。與前輩劇作家相比,他們更加關注現實,力圖用自己的創作來挽救時勢,矯正人性的偏差。雖然蘇州派劇作家并沒有徹底擺脫官僚紳士階層的影響,但也給昆曲領域帶來了不少新鮮的氣息,明代各個時期的政治圖景及新興市民階層的思想和生活狀況在他們的作品中都有不同程度的反映。在藝術上,他們超越了昆曲過分重視優美的美學傳統,顯示出宏大的敘事風格。蘇州派劇作家中以李玉(生卒年不詳)的成就為最大,他充分掌握了昆曲表演的特點,在創作中將舞臺性與文學性結合起來,寫出《清忠譜》《千忠戮》《一捧雪》《占花魁》等三十多種優秀的昆曲作品,贏得了當時及后世大批觀眾的喜愛,在明末清初的昆曲舞臺上產生過不小的影響。跨越兩個朝代的蘇州派劇作家為清初昆曲創作開辟了道路,康熙年間,洪升(1645―1704)的《長生殿》和孔尚任(1648―1718)的《桃花扇》兩部集大成式的重要昆曲作品相繼問世,標志著新一輪昆曲創作高潮的到來。清代初年還有一位十分重要的劇作家李漁(1611―1680)。李漁是個天才型的作家。李漁平生創作了十個昆曲劇本,還撰寫了在中國戲劇理論史上占有極其重要地位的《閑情偶寄》。他在藝術上有很多新穎的見解。李漁昆曲創作的代表作是《風箏誤》。從清代初年到清代中葉,家庭劇團和職業劇團是昆曲演出的主要力量,宮廷昆曲演出也有所發展。遺憾的是,到了清代中葉昆曲發源地是哪里?,昆曲經過長時間的繁盛之后,日漸失去原有的活力,開始走向衰微。而清政府頒布的包括禁止官員擁有家庭戲班的禁令,使家庭昆曲劇團不復存在,文人和紳士階層與昆曲的密切聯系遭到了致命的破壞,昆曲失去了最后也是最重要的社會基礎,只能在苦苦撐持中不斷衰落下去。

在原來昆山腔的基礎上,匯集南方和北方各種曲調的長處,借鑒江南民歌小調音樂

昆曲所代表的美學趣味凝聚了中國廣大地區文人的美學追求以及藝術創造。昆劇作為一個在全國范圍內有著巨大影響的劇種昆曲發源地是哪里?,和它本身超絕的藝術魅力有著的緊密關系,其藝術成就首先表現在它的音樂上。昆劇行腔優美,以纏綿婉轉、柔漫悠遠見長。在演唱技巧上極其注重聲音的控制,在演唱技巧上,昆劇注重聲音的控制,節奏速度的快慢以及咬字發音,并有“豁”、“疊”、“擻”、“嚯”等腔法的區分以及各類角色的性格唱法“南北合套”的使用很有特色:一般情況是北曲由一個角色應唱,南曲則由幾個不同的角色分唱。南北曲的配合使用辦法,完全從劇情出發,使音樂盡可能完美地服從戲劇內容的需要。

昆劇的表演擁有一整套“載歌載舞”的嚴謹表演形式昆劇表演的最大的特點是抒情性強、動作細膩,歌唱與舞蹈的身段結合得巧妙而諧和。昆劇是一種歌、舞、介、白各種表演手段相互配合的綜合藝術,長期的演劇歷史中形成了載歌載舞的表演特色,尤其體現在各門角色的表演身段上,其舞蹈身段大體可以分成兩種:一種是說話時的輔助姿態和由手勢發展起來的著重寫意的舞蹈;一種是配合唱詞的抒情舞蹈,既是精湛的舞蹈動作,又是表達人物性格心靈和曲辭意義的有效手段。

昆曲《牡丹亭》

昆劇的服裝和當時社會上流行的穿著很為相似。反映在戲上,武將自有各式戎裝,文官亦有各樣依照封建社會階級等級不同的穿戴。臉譜用于凈、丑兩行。

昆劇藝術為刻畫人物而設的角色行當體制,有“江湖十二角色”之說,它們是:副末、老生、正生、老外、大面、二面、三面,謂之“男角色”;老旦、正旦、小旦、貼旦,謂之“女角色”;打諢一人,叫做“雜”。在南方昆劇中以小生和旦角為主要角色。隨著昆劇表演藝術的發展,昆劇角色行當,在“生、旦、凈、末、丑”五大行當之下,又細分二十小行,稱作“二十個家門”。

曲牌是昆曲中最基本的演唱單位。全國共有300多種戲曲曲種,在音樂體系上分為兩種:板腔體和曲牌體。絕大多數劇種是板腔體,少數是曲牌體。而昆曲的曲牌體是最嚴謹的。據民國年間的曲學大師吳梅統計南曲曲牌有4000多個,北曲曲牌有1000多。常用的也有200多個。昆曲中在應用曲牌時構成聯套,(又稱套數)通過聯套的選用、調劑、對比組成一個整本大戲的音樂和文學結構,基本上一出戲是一個套數。曲牌的音樂結構和文學結構是統一的。由于曲牌是由詞發展而來,又稱詞余,在文字上是長短句式,寫作就是填詞。一個曲牌有多少字,幾句,每個字的平仄聲,都有規定,如不根據平仄聲就要形成倒字,很難譜曲和演唱,這也是寫作和演唱昆劇難度很高的一個原因。

紅樓夢劇照

到1949年新中國成立以前,全國范圍內已沒有一個職業昆劇團。20世紀50年代,一出《十五貫》救活一個劇種,全國隨之成立了6個昆曲院團。韓世昌、白云生、顧傳、朱傳茗、周傳瑛、俞振飛、侯永奎、北昆著名笛王田瑞亭及其女北方昆曲著名坤伶田菊林等老一輩表演藝術家及解放后培養出的李淑君、蔡正仁、計鎮華、張繼青、洪雪飛、汪世瑜等一批優秀演員,整理、編演了《牡丹亭》、《西廂記》、《千里送京娘》、《單刀會》、《桃花扇》等大量優秀劇目。但在今天,昆曲嚴格的程式化表演、緩慢的板腔體節奏、過于文雅的唱詞、陳舊的故事情節,離當代人的審美需求相距甚遠,因而難以爭得觀眾,演出越來越少,以至在演出市場上難覓其蹤,形成了惡性循環。有人主張,昆曲應作為博物館藝術,只求保存,不用發展,此說遭到昆曲工作者和有識之士的反對,也有悖于聯合國教科文組織評選人類口頭與非物質文化遺產的初衷――保證這些杰出文化的生存,而不是遏制它們未來的發展。專家認為,昆曲演出可以從老戲中發掘,劇目應以繼承、整理為主,如上海昆劇團近兩年排演的《牡丹亭》,將湯顯祖原作刪減為上中下三本,配以現代化的舞臺處理,既保持原作特色,又符合當今審美,收到了很好的市場效果。昆曲因其特性不可能在當今大紅大紫,亦無法恢復往日的輝煌,但作為漢文化的瑰寶,作為世界遺產,我們有責任不讓她自生自滅!

免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉載,請聯系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發布,來信即刪。

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。