《蘇三起解》:玉堂春猶在,破鏡能重圓?

說到山西的洪洞縣,地方不大,名氣可不小。而洪洞之所以出名,一個是因為同根同祖的“大槐樹”,另一個就是因為發(fā)生了“蘇三起解”的傳奇故事。

“蘇三離了洪洞縣,將身來在大街前。未曾開言心好慘,過往的君子聽我言。 哪一位去往南京轉(zhuǎn),與我那三郎把信傳。 就說蘇三福命短,破鏡只怕難重圓。 倘公子得見面,來生變?nèi)R我就當(dāng)報還。”作為京劇旦角的開蒙戲,這一戲曲唱段婉轉(zhuǎn)動人,聽之令人聲淚俱下,感人至深。

那么,讓我們帶著京劇婉轉(zhuǎn)唱腔的回響,欣賞下面這幅版畫作品,其用心不可謂不巧,其形象不可謂不生動,其立意不可謂不深刻,其寓意不可謂不深遠(yuǎn),相信仔細(xì)品讀作品的您,定能有所感、有所想、有所思。

《蘇三起解》 2008年

2010年,入選“土耳其第三十三屆國際藏書票大展”

民間故事《蘇三起解》說的是初次開懷的妓女蘇三,與進(jìn)京趕考的貴公子王金龍相識相愛,后來蘇三被妓院賣給富商作妾,蒙冤倫為死刑。王金龍時任八府巡案,復(fù)查此案,為之平反,二人終成眷屬的故事。

這個故事流傳很久,它的生命力,我想主要是由于人民對一個妓女的坎坷命運的同情。今天這個故事對人們?nèi)杂邢喈?dāng)大的認(rèn)識作用,透過一個妓女的遭遇,使我們更加了解那個時代、那個社會的一個側(cè)面,了解商業(yè)經(jīng)濟(jì)興起時期的市民意識,看出我們這個民族的一塊病灶。從這點上來說,這個故事是有現(xiàn)實意義的。——周東申

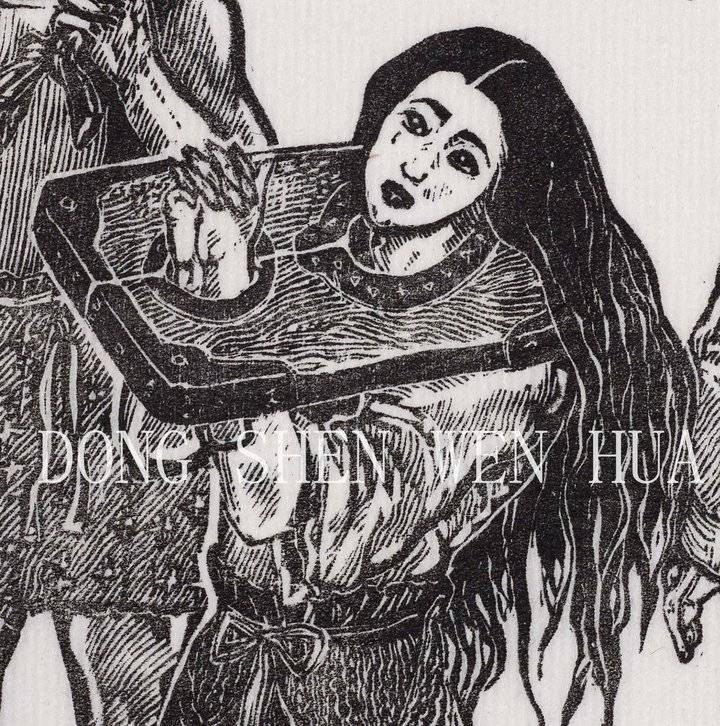

《蘇三起解》局部一

該作品題材選自中國白話短片小說《警世恒言》之“玉堂春落難逢夫”,故事深刻生動,蘇三起解的故事便出于此篇。因為蘇三案是明代中期轟動一時的奇案,所以《玉堂春落難逢夫》也并非完全意義上的小說,要是套用現(xiàn)在的話,可以看作是某種程度上的“報告文學(xué)”,這是目前看到的相對而言最詳細(xì)的一個蘇三故事,展現(xiàn)出惟妙惟肖的語象。后來該故事被改編為戲曲,傳唱至今,經(jīng)久不衰,其背后的意義也一直警告和感化著世人。

從圖像敘事的角度分析,周東申先生刻畫了蘇三在被提解復(fù)審?fù)局性V說悲慘遭遇的畫面形象。這一片段是整個故事中的關(guān)鍵點,起到了承上啟下、貫穿故事線索的作用。因此,周東申先生讀文聽曲,有感而發(fā),巧妙構(gòu)思,用木刻版畫語言精心創(chuàng)作了蘇三起解的藝術(shù)形象。通過黑白木刻語言進(jìn)行圖像敘事,完成了從文本語言到圖像語言的轉(zhuǎn)換,更加直觀和通俗易懂地講述了蘇三起解的故事。

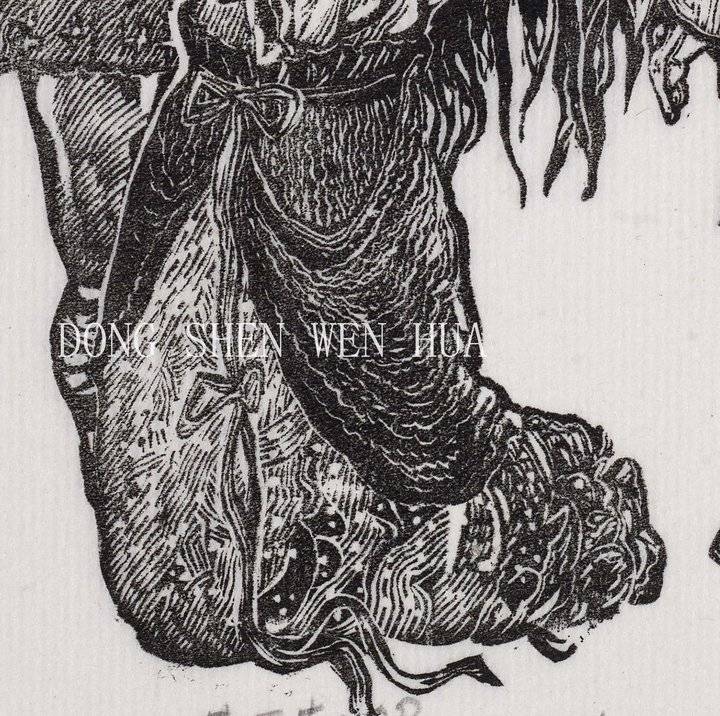

《蘇三起解》局部二

從形式構(gòu)圖分析,畫面共刻畫了三個人物,分別是的蘇三,以及分立蘇三左右的兩位解差。采用方形構(gòu)圖,蘇三的頭部位于畫面中心,也是兩位解差目光的匯合后的焦點。蘇三面容姣好、披頭散發(fā)、身帶枷鎖、雙腿跪地,正在訴說自己的遭遇;兩位解差分立蘇三左右,被蘇三的遭遇深深感動:名為崇公道的長者目視前方、眼中充盈著淚水,另一高個解差把頭偏向一側(cè),面露悲傷的神情,淚水即將奪眶而出。畫面上的三個人都在壓抑著內(nèi)心的情感,觀眾也不自覺地被他們的悲傷之情所感染,隨著蘇三的訴說而動情動性。

《蘇三起解》局部三

從木刻藝術(shù)表現(xiàn)手法分析,周東申先生以版畫為創(chuàng)作載體,重視解剖、透視、素描和寫生,用犀利、明快的刀法,精細(xì)刻畫人物形象,使之形神兼?zhèn)洹忭嵣鷦樱粡娬{(diào)用線造型,如蘇三的形體輪廓線、散開的長發(fā)、裙飾線條等皆優(yōu)美生動,極具韻律感和節(jié)奏感,筆斷意連;特別強調(diào)刻畫人物的動態(tài)神情,借用了中國戲劇的一些表現(xiàn)手段,少用道具和布景,故事的情節(jié)主要靠演員充沛的感情、豐富的表情和逼真的表演動作等體現(xiàn)出來,往往通過一兩個極洗練而又典型的姿勢,可以同時表現(xiàn)出時間、地點和特定的情景。在這件《蘇三起解》作品中,周東申先生采取背景留白的手法,著重凸顯了人物的眼神、表情、動作、服飾、身份、特征等。而蘇三、崇公道以及另一個解差略微錯開的位置布局,也暗示出一個具有舞臺效果的縱深空間。在此意義上,周東申的這件作品所具有的“以形寫神”“形神兼?zhèn)洹钡娘L(fēng)格特征,與中國戲劇藝術(shù)強調(diào)“動作”語言的內(nèi)在精神具有相通之處。

《蘇三起解》局部四

從內(nèi)容意義層面分析,周東申先生在當(dāng)今社會創(chuàng)作該作品,通過圖像闡釋蘇三起解的故事,人物形象逼真,其聲、其情、其貌,或近在你我眼前,或發(fā)生在我們身邊。當(dāng)今社會物欲橫流,“找小三”“包二奶”現(xiàn)象頻頻曝光,由此引發(fā)的新聞和案件亦很常見。明代嘉靖年間距今已有四、五百年,但是一些事兒、一些理兒、一些情兒又是何等相似!以史為鑒,警寓后人,希望蘇三的遭遇在當(dāng)今社會不會重演。——云沙西河

故事如果到這里結(jié)束,蘇三離了洪洞縣之后下獄而死的話,不免太過殘酷。好在天理昭彰,故事最終的結(jié)局是蘇三沉冤昭雪與王金龍破鏡重圓,一場悲劇終于等到一個大團(tuán)圓的結(jié)局。這正是:公子初年柳陌游,玉堂一見便綢縷。黃金數(shù)萬皆消費,紅粉雙眸枉淚流。財貨拐,仆駒休,犯法洪同獄內(nèi)囚。按臨驄馬冤愆脫,百歲姻緣到白頭。——《玉堂春落難逢夫》彈詞

聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無特殊說明或標(biāo)注,均為采集網(wǎng)絡(luò)資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。