上梆子吳國華 第六屆非遺記錄成果線上展映 | 傳統戲劇

第六屆非遺記錄成果線上展映

傳統戲劇

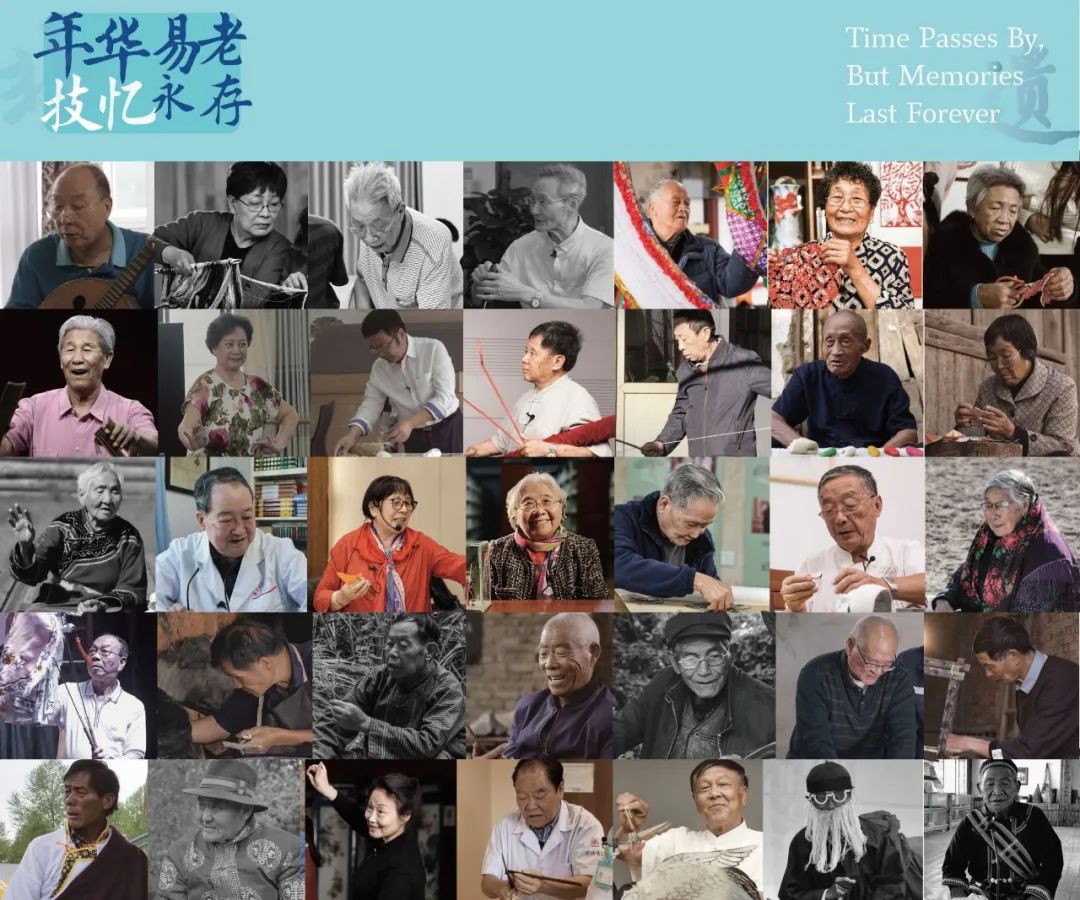

當走近非遺傳承人的時候,我們時常感動不已。他們普遍年事已高,但是始終不改初心,幾十年如一日地堅守,把自己的經驗和手藝傳承下去。面對易老的年華,我們努力開展傳承人記錄工作,這是一場與時間的賽跑。

傳承人記錄工作,利用現代的記錄手段,盡可能將傳承人身上所蘊含的文化信息記錄下來,保存下去。記錄工作的成果,是中華文明的火種,也是照亮傳統文化傳承發展道路的明燈。

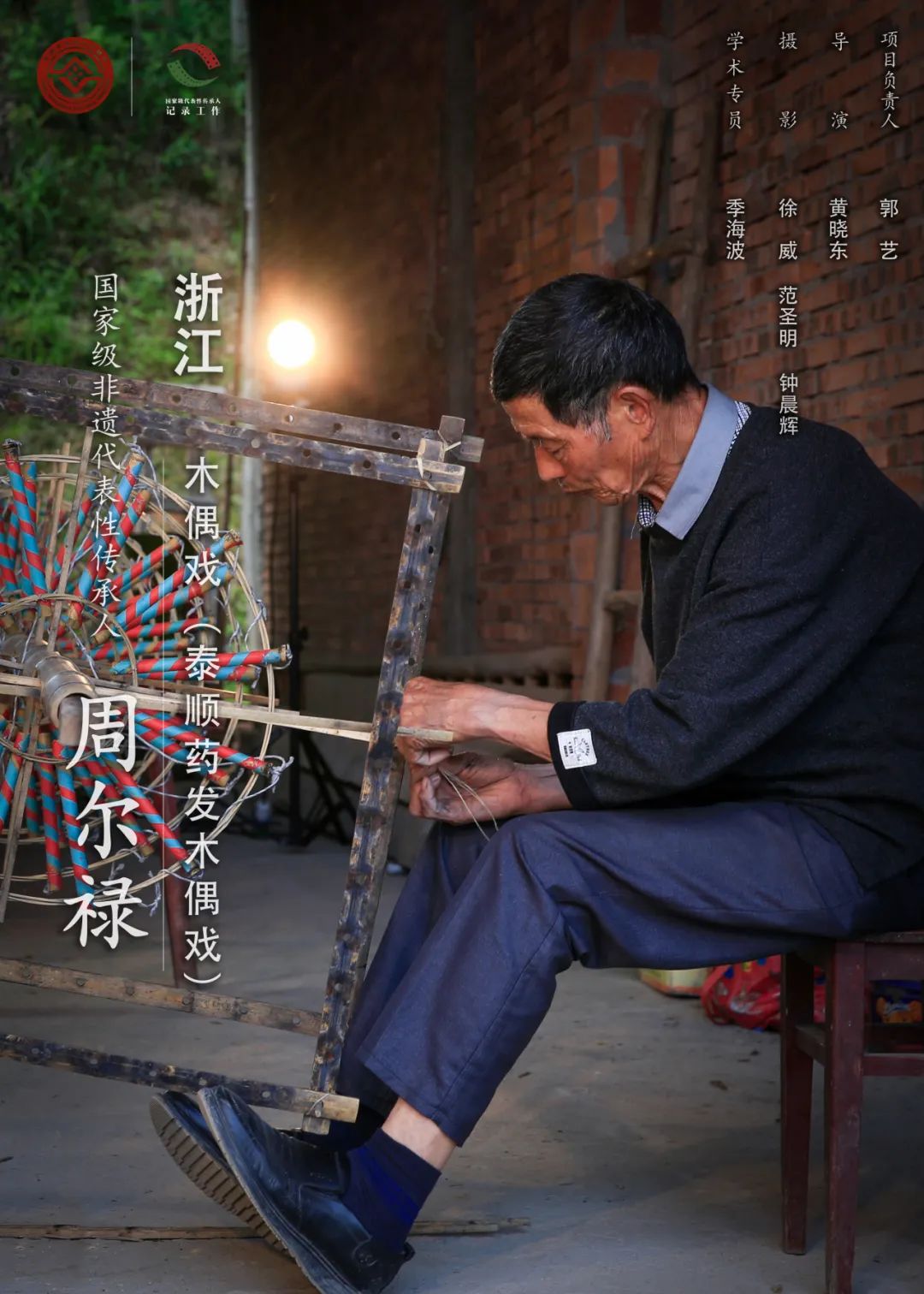

木偶戲(泰順藥發木偶戲)

傳承人:周爾祿

周爾祿,1945年出生,男,漢族,浙江泰順人,第二批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。木偶戲古稱“傀儡戲”“傀儡子”,是由藝人操作木偶表演故事的一種傳統戲曲形式。泰順藥發木偶戲是將煙花與木偶相結合,在泰順稱為“瓊花木偶”。泰順藥發木偶已有300多年歷史,其表演分為盤式和樹式兩種形式,主要用于廟會、祭祀、節日等民俗活動。表演時,在煙花的帶動下,木偶凌空飛舞、五彩紛呈、栩栩如生。藥發木偶的制作包括原材料選備、火藥配比、木偶制作等環節。周爾祿是泰順縣大安周氏藥發木偶第十代傳人,13歲跟隨父親周明守學習藥發木偶的制作,18歲出師,與藥發木偶戲相伴60余年。周爾祿精通控制火藥的技術,逢年過節受邀至各地制作和表演藥發木偶戲,使工藝復雜、精細的藥發木偶得以傳播和傳承。

上黨梆子

傳承人:吳國華

吳國華,1959年出生,女,漢族,山西高平人,第三批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。上黨梆子是山西省四大梆子之一,流行于山西東南部,以演唱梆子腔為主,兼唱昆曲、皮黃、羅羅腔、卷戲,俗稱“昆梆羅卷黃”。上黨梆子的傳統劇目有700多個,伴奏樂器主要為巨琴、二把、呼胡“三大件”,角色行當主要有生、旦、凈、丑四種。吳國華出生于藝術世家,唱、念、做、打深得父輩真傳。在數十年的舞臺生涯中,她扮演了眾多戲曲人物形象,扮相端莊大方,唱腔清脆俏麗,代表角色有《寄刀》中的林黑娘、《三關排宴》中的蕭銀宗等,曾獲中國戲劇梅花獎等多個獎項。

木偶戲(杖頭木偶戲)

傳承人:殷大寧

殷大寧,1945年出生,男,江蘇泰興人,第三批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。揚州的杖頭木偶與泉州的提線木偶、漳州的布袋木偶齊名,是中國木偶三大流派之一。托舉木偶的“托舉功”、操縱木偶的“扦子功”及體現人物步伐特征的“臺步功”是杖頭木偶的三大基本功。杖頭木偶戲的傳統劇目多移植自京劇,同時隨著時代的發展不斷創新。要使木偶真正活起來,必須有木偶制作人員設計制作出活靈活現的木偶人物形象。殷大寧于1961年進入泰興縣木偶劇團,師從賈小奎學習木偶制作技藝,后師從上海美術電影制片廠虞哲光學習木偶造型相關技藝,為劇團近20臺木偶戲擔任造型設計和制作,代表作品有《追魚》《豬八戒找鑰匙》《七品芝麻官》《瓊花仙子》《三打白骨精》等。

京劇

傳承人:朱紹玉

朱紹玉,1946年出生,男,漢族,北京人,第四批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。清代乾隆時期,原在南方演出的三慶、四喜、春臺、和春四大徽班陸續進入北京,與來自湖北的漢調藝人合作,同時接受了昆曲、秦腔的部分劇目、曲調和表演方法,吸收了地方民間曲調,最終形成京劇。京劇以北京為中心,遍及全國。朱紹玉13歲考入青海省京劇團,后調入福建京劇院,1996年調入北京京劇院。從藝60多年來,朱紹玉創作戲曲音樂作品210余部,代表作品有大型新編京劇《赤壁》、京劇交響劇詩《梅蘭芳》、京劇連臺本戲《宰相劉羅鍋》、京藏劇《文成公主》《格薩爾王》等,作品獲得“文華音樂創作獎”“五個一工程獎”等獎項。朱紹玉還出版有《朱紹玉京劇音樂作品集》。

皮影戲(昌黎皮影戲)

傳承人:張向東

張向東,1947年出生,男,漢族,河北撫寧人,第四批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。皮影戲是一種以燈光照射和人物剪影表演歷史故事與民間傳說的民間戲劇,昌黎皮影戲主要流傳于河北省秦皇島市昌黎縣及鄰近地區。昌黎皮影戲以昌黎民歌為素材,唱腔豐富多彩,樂器以四胡為主,伴以鼓、板、鑼等打擊樂器。其傳統劇目有《乾坤帶》《秦香蓮》《邵玉蘭》等。張向東13歲考入唐山市皮影劇院,跟隨演唱名家厲景陽、皮影操桿大師齊永衡學藝。作為“拿影”(操桿手)演員,他15歲便被稱為“小箭桿王”。張向東在表演上堅持精益求精的態度,常為一句唱腔、一個動作反復斟酌。他收集了6000余件皮影作品,創作了《花木蘭》《大鬧天宮》《愚公移山》等20余部皮影戲劇目,整理了1000余本皮影影卷,并在保持皮影戲傳統風貌的基礎上,對部分皮影影卷進行了創新和改編。

木偶戲(湖南杖頭木偶戲)

傳承人:譚奇書

譚奇書,1941年出生,男,漢族,湖南祁陽人,第五批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。湖南杖頭木偶戲起源于湘南、湘西一帶的杖頭“內扦子”木偶,是極具地域藝術特色的“三大”杖頭木偶戲之一,有800余年的歷史。湖南杖頭木偶戲以傳統劇目著稱,老一輩藝人擅長演出《攔馬》《鴻門宴》《蘆花蕩》《盜仙草》《目蓮戲》等短小精悍的折子戲。譚奇書師承湖南杖頭木偶戲藝術大師李海軒,15歲創作第一部大型杖頭木偶神話“臺上臺”劇《金鱗記》,16歲進入湖南省木偶皮影藝術劇院工作,系統掌握杖頭木偶戲制作、操作以及表演藝術,有著較高的編劇、導演水平,曾獲國內外多個獎項,代表作品有《金鱗記》《孫悟空三打白骨精》《智取威虎山》《化蝶》《打面缸》等。

湘劇

傳承人:左大玢

左大玢,1943年出生,女,漢族,湖南長沙人,第五批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。湘劇是湖南省地方戲曲劇種之一,已有近600年的歷史,主要流行于長沙、湘潭等地。湘劇兼含高腔、彈腔、昆腔、低牌子四大聲腔,有豐富的打擊樂譜和過場音樂,程式嚴謹,表演、服飾、臉譜具有獨特的湖湘地方風格。左大玢出生于湘劇世家,于1954年考入湖南省湘劇團小演員訓練班,師從孔艷蘭主攻花旦;后加入湖南省湘劇團,拜湘劇旦行泰斗彭俐儂為師。經過多年舞臺實踐,左大玢的湘劇表演風格逐漸成熟。她的唱腔豐富,音色柔美,能兼演花旦、刀馬旦、閨門旦等應工戲,善于塑造性格迥異的各類人物,準確表現人物的心理變化,曾獲中國戲劇梅花獎、文華表演獎等多個獎項,代表作有《生死牌》《拜月記》《百花公主》等。

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。