無錫昆曲

紀錄片《梁溪天韻》

幽幽庭院深處,廊榭前,石幾旁,一位扮相清麗的昆曲演員字字珠璣,聲聲天籟,此時,旁白淡入,“一段遙遠而輝煌的歷史,也是一段幾乎被人遺忘的歷史,昆曲又稱昆劇、昆腔,距今已有600多年歷史,有‘百戲之祖’之稱……”騰訊視頻上,剛剛發布的紀錄片《梁溪天韻》,令人驚艷,它出自無錫科技職業學院4名即將畢業的大學生之手。

留給自己和無錫的一份記憶

李波、朱偉、王海珊、李瑩瑩是無錫科技職業學院文化創意學院影視傳媒系2014級的學生,畢業季即將來臨,他們琢磨著要拍一部紀錄片給自己三年的大學生活畫上一個完美的句號。4名年輕人都對中國傳統文化感興趣,可拍什么主題好呢?

之前,影視傳媒系的學生拍過惠山泥人、無錫精微繡的片子,效果不錯,影響很好。最終,在多位老師的幫助下,他們定下了拍攝主題——無錫昆曲。

劉晴是中國昆劇古琴研究會會員,2011年起,她開設了全校公選課《經典昆曲欣賞》,去年,劉晴指導的無錫科技職業學院“天韻曲社”榮獲了團市委十佳大學生社團,她本人也獲評了無錫市高校大學生社團優秀指導老師。學生要拍一部反映無錫昆曲的紀錄片,不管是出于個人研究亦或是師生情誼,劉晴都責無旁貸,她覺得,這也是讓更多人知道無錫昆曲過去與現在的一個絕佳機會。

歷時半年不斷磨合終成佳作

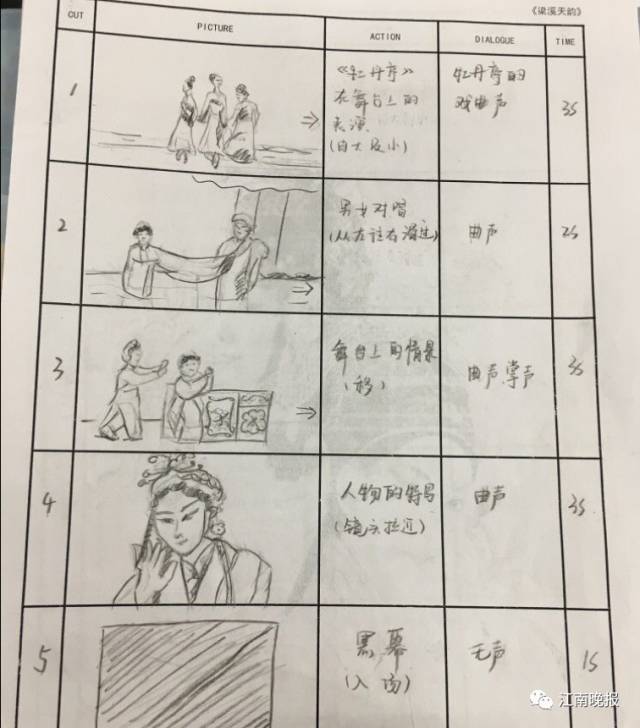

去年10月開始,在劉晴、王朝歌等老師的幫助下,李波、朱偉、王海珊、李瑩瑩4人開始了分工合作,李波跟朱偉兩位男生負責拍攝與剪輯,文案、臺詞跟動畫則由王海珊和李瑩瑩兩位女生搞定。取景地就定在蘇州與無錫兩地,半年來,4名年輕人往返于蘇州、無錫之間不知道多少趟,在蘇州,他們成了蘇州博物館、中國昆曲博物館的常客;在無錫,他們在薛福成故居,在寄暢園一呆就是一整天,啃著面包喝著礦泉水一點不覺得累,只為記錄真實的昆曲,拍下最美的畫面。

李波他們并沒有上過劉晴的昆曲課,拍攝前,他們只知道昆曲的發源地在蘇州。雖然知識背景欠缺,但大家熱情很高,信心十足,可越深入下去他們越覺得需要惡補知識的太多。劉晴安慰學生,加班加點給他們開小灶講無錫昆曲。

拍攝期間,他們遇到了不少困難,去哪兒找專業演員與后期配音?古今如何過渡?李波他們一邊拍攝,一邊向劉晴、王朝歌吐槽,兩位老師積極發動各自人脈,幫助學生克服拍攝難題。

“初遇昆曲,一見鐘情,為了對昆曲有更深入的了解,小崔開始了對昆曲的學習和研究。讀至《牡丹亭·游園》一折后,便被其中的情景所吸引,情不知所起,一往而深。春光漫漫夢中情,夢景依依竟忘形,玉立亭亭追夢女,姍姍入夢牡丹亭。”片中的“小崔”是崔莉雯,一名被無錫昆曲所深深吸引的“95后”女孩,是“天韻曲社”副社長,正在讀大二。在片中,她換下時尚的衣飾,穿上寬大的戲服,徜徉在古園中,如夢似幻,她的出現,為無錫昆曲的古今過渡起到了點睛一筆。

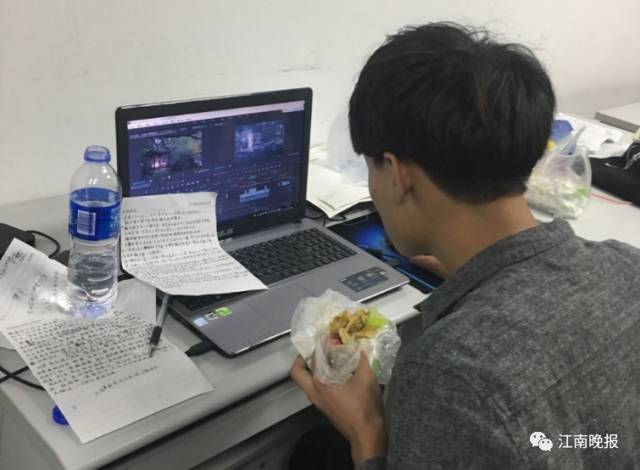

素材拍得差不多了,緊接著就是后期制作。李波他們挑燈夜戰,熬夜剪片子,辛苦了幾天幾夜,《梁溪天韻》終于在4月底完成了,有過往,有今朝,學生演員的客串自然而貼切。“他們在拍攝、整理素材,制作視頻的過程中,本身就是傳承與學習無錫昆曲的過程。”認認真真看完樣片,劉晴很感動。從臺詞到最后呈現的視聽效果,劉晴跟王朝歌沒少給學生修改和出主意。“畢竟是學生,對昆曲也只是愛好,鏡頭的表現能力,學生的表演能力都是有限的,能有這樣的效果,不錯了”,王朝歌給學生的畢業作品打出了高分。

關于無錫昆曲“天韻社”復社有傳承

昆曲發源于蘇州昆山,當時南戲有四大聲腔,即昆山腔、海鹽腔、余姚腔、弋陽腔,惟昆山腔止行于吳中,它流麗悠遠,出乎三腔之上,聽之最足蕩人。據了解,新聲昆山腔的形成是一個延續二百余年的演化過程,而明代戲曲音樂家、革新家,有昆曲鼻祖之稱的魏良輔在這一過程中起到了關鍵作用,他采用更為廣泛的中州韻,“北曲昆唱”使得昆山腔很快得到了上流社會的認可,這股新聲很快就傳到了和蘇州相鄰的無錫。明代曲評家潘之恒在《鸞嘯小品》中寫道:“無錫宗魏而艷新聲”。魏,即是魏良輔。

無錫曲局(明清以來業余的昆曲演唱組織)講究唱曲的閑雅整肅,講究咬字歸韻,四聲豁落等規范,并且注重唱品,使得三百多年來,昆曲的“梁溪風范”在無錫這個固定的社團里得到傳承。直到民國九年(1920年),無錫曲局被正式命名為“天韻社”。當時,天韻社成員在無錫公花園蘭簃以北兩間平屋內開展活動,每日夕陽西下,清音繼起,后因抗戰爆發,天韻社被迫解散,后于1948年復社。最終因成員年事已高,上世紀50年代逐漸停止公開活動,不久就歸于無聞狀態。雖殘息如游絲,卻未徹底斷絕。

吳畹卿、楊蔭瀏、朱勤甫、沈養卿……這些名字不該被忘記。正是有了像無錫天韻社這樣古老而又優秀的社團對中國傳統文化的傳承,才有了“船到梁溪不唱曲,只因天韻在無錫的美譽”。正如天韻社記事所述一般,“累代相承傳與習,承接天韻一脈息”“百年昆音有人期,天韻重光在梁溪”。2013年底,一批無錫的昆曲愛好者恢復天韻社,并繼承老天韻社的一縷遺脈,研習昆曲古有的“梁溪風范”“無錫唱口”。三年多來,天韻社以“把遺產交給未來”為宗旨,開公益講座、辦公益雅集,研究、傳播無錫的城市昆曲文化。

2015年,在無錫市非遺保護中心的見證下,天韻社昆曲傳承基地在無錫科院正式揭牌,定期有專人給學生講授昆曲知識,傳授昆曲唱法。無錫科院在2010年就成立了學生社團“天韻曲社”,現有成員近40人,劉晴是曲社的指導老師,如今,天韻社又在科院設立了傳承基地。“無錫在明清時期的昆曲家樂(又稱家班,即有錢人家養的戲班,供自娛自樂)就有130多家,有待挖掘。”不管是為了輔導學生,還是作為一名昆曲愛好者與研究者,劉晴都覺得,無論如何她要起帶頭作用,對無錫昆曲做全面深挖,這不僅僅是為了她自己的科研需要,更是為了給城市留下遺產。

天韻社非遺項目申報片

編輯發布:繆冬旦

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。